ইউ এস বাংলা নিউজ ডেক্স

আরও খবর

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি

ষোল বছরে যা হয়নি, ষোল মাসেই তা করে দেখালেন ইউনুস!

দিনে গড়ে ৪১ জনের আত্মহত্যা

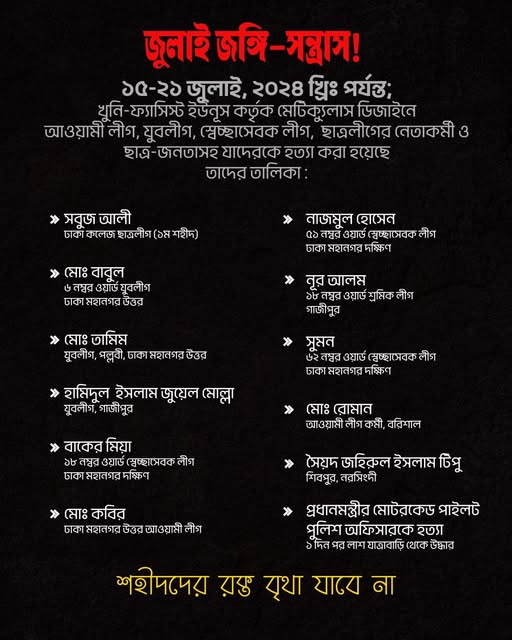

খুনি-ফ্যাসিস্ট ইউনূস কর্তৃক মেটিক্যুলাস ডিজাইনে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও ছাত্র-জনতাসহ যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে

আজও বায়ুদূষণে শীর্ষে ঢাকা

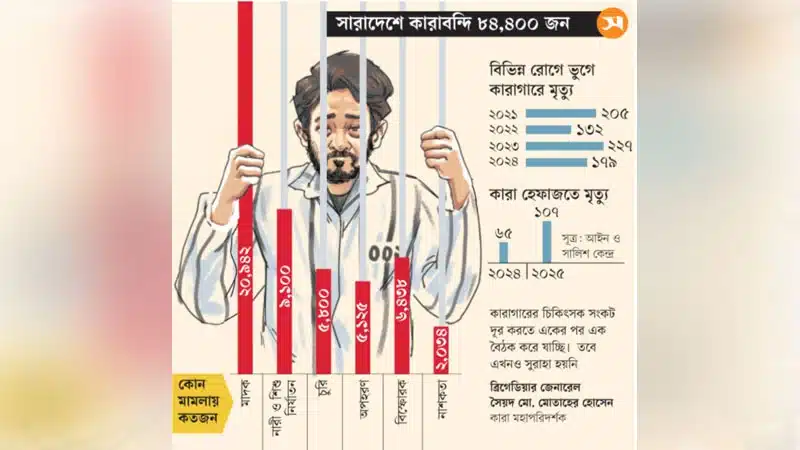

বন্দিদের ৪৬% তিন ধরনের অপরাধে

আমার দেখা সাংগ্রাই

সাংগ্রাই আমার কাছে এক মজার ব্যাপার ছিল। এখনও তাই। এ মজার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এখনও খুঁজে ফিরি। কিন্তু এখনও কোনো কূলকিনারা করতে পারিনি।

আমি যেখানে জন্মেছি ও বড় হয়েছি, সেই জনপদের নাম ডংনালা। সেটা আধুনিক নাম। পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাকে একটা গ্রাম বলা যায়। সরকারি হিসাবে বর্তমানে গ্রামের যে তালিকা রয়েছে তার মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা জানা নেই। তবে এটি এক পুরাতন জনপদ।

এটি রাঙামাটি জেলার কাপ্তাইয়ের রাইখালী মৌজার দক্ষিণ-পূর্ব মাথা থেকে একটি জলধারা উত্থিত হয়ে ওই গ্রামের মাঝ বরাবর প্রবাহিত, যা চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া হয়ে কর্ণফুলী নদীতে সংযুক্ত হয়েছে ডংখাল নাম নিয়ে। জনপদ ও সাংগ্রাইয়ের মধ্যে কী এক মাতাল সম্পর্ক আছে

জানা নেই। বছরের এ সময়টাতেই শুধু কোকিল, বউ কথা কও নয়, দূরদূরান্তের বন-পাহাড় থেকে নানারকম ও রঙের পাখি নানা আওয়াজ নিয়ে গ্রামে চলে আসে। যেমন– ঘুঘু, ফিঙে, কাঠঠোকরা, বসন্ত বাউড়ি, পোখলং, পাতিকাক, প্যাঁচা, ডাহুকসহ নাম অজানা হলুদ ও ঘাস রঙের আরও কয়েক জাতের পাখি চলে আসে। সারাদিন কোলাহল করে। এমনকি সাংগ্রাই না যাওয়া পর্যন্ত ঘুরেফিরে থাকে। আমরা এত এত ঝানু পাখিশিকারি ছিলাম কিন্তু তখন একটা পাখিও শিকার করতাম না। যেহেতু এরা সাংগ্রাইয়ের অতিথি পাখি। আমাদের মনের মধ্যেও এক ধরনের চঞ্চলতা চলে আসত পাখিদের মতো। কার জন্য উন্মুখ হয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি যেন! আমাদের অনেক ধর্মীয় দিবস থাকলেও দুটো পূর্ণিমা, কঠিন

চীবর দানানুষ্ঠান ও সাংগ্রাইয়ে চারটি দিবসই প্রধান এবং আবশ্যিক। পূর্ণিমা দুটো হলো– আষাঢ়ী পূর্ণিমা ও আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা। সাংগ্রাই কখনও সামাজিক উৎসব ছিল না এবং গহিন এলাকায় এখনও নেই। সাংগ্রাই মূলত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক। এখানে মিয়ানমারের ঘজা: মাং কর্তৃক প্রবর্তিত মান্দালয় থেকে ম্রাইমা সাক্র: নামে প্রকাশিত বর্ষপঞ্জিকা অনুসরণ করে অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বর্ষপঞ্জির পূর্বাভাস মতে একেক বছর একেকভাবে করা হয়। যেমন সাংগ্রাই জা: পূর্বাভাস মতে, যদি গণেশের পচাগলা রক্ত পানিতে ফেলে দেওয়া হয় তবে পানি দূষিত হবে। তাই ফুল তোলার পূর্বদিন বিকেলে পানীয় জল যথেষ্ট পরিমাণে ঘরে তুলে রাখা হয়। ফুল তোলার দিন আর পানীয় জল তোলা হয় না। এ

রেওয়াজ মারমা সমাজে স্বীকৃত সংস্কার। অবশ্য মূল রেওয়াজের পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ মারমাদের সাংগ্রাই মূলত তিন দিন হতে দেখি। প্রথম দিন পাইংছোয়াই, দ্বিতীয় দিন মূল সাংগ্রাই ও তৃতীয় দিন অপ্যাইং। আসলে প্রথম ও দ্বিতীয় দিনই গুরুত্বপূর্ণ। পাইংছোয়াই দিনে ভোরের আলো ফোটার আগেই সাংগ্রাই পাইং নামে সেই বনফুল সংগ্রহের জন্য দল বেঁধে বন-পাহাড়ে চলে যেতাম। মনের আনন্দে যে যার মতো ফুল সংগ্রহ করে ফিরতাম। ততক্ষণে গ্রামের অদূরে বিহার থেকে বড় ঘণ্টি বাজিয়ে সাংগ্রাইয়ের সূচনা পর্বের জানান দেওয়া হয়ে যায়। মা স্নান সেরে প্রতীক্ষায় থাকত। আমরা পৌঁছার সাথে সাথে কয়েকটা ফুল বেছে নিয়ে প্রথমে বুদ্ধের উদ্দেশে আসনে নিবেদন করে। এরপর তিনি কিছু

ফুল নিয়ে ডংখালের ঘাটে চলে যেতেন। সেখানে খ্যংশ্যাংমার উদ্দেশে কলা পাতার ডালা সাজিয়ে সাথে চার-পাঁচটা মোমবাতি জ্বালিয়ে পূজা দিতেন। এরপর মূল পর্বের জন্য আয়োজনে লেগে যেতেন। আমরা উৎসাহ নিয়ে ঘরের গরু, ছাগল, কুকুরের গলায় ফুল ঝুলিয়ে দিতাম। আর ঘরের প্রধান দরজায় পরিপাটি করে সাজিয়ে দিতাম। এসব করার মানে প্রিয় জিনিসের সাথে আলিঙ্গন করা বুঝতাম। কিন্তু কেন গৃহপালিত প্রাণীদের গলায় ঝুলিয়ে দিতাম তার তাৎপর্য বুঝি না। এর আগের দিন সমস্ত ঘরদোর ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতাম। ঘরের উঠোনসহ চলাচলের পথ দল বেঁধে পরিষ্কার করে দিতাম। এ ছাড়া প্রতিটি পাড়ার যুবক-যুবতীরা যৌথভাবে বিহার ও এর আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে প্রস্তুত রাখত। এটা সাংগ্রাইয়ের পবিত্রতার

অংশ মনে করা হয়। এদিকে বাবা অন্যদের মতো সেদিন সন্ধ্যার দিকে অষ্টশীল পালনের জন্য বিছানাপত্তরসহ বিহারে চলে যেতেন। সেদিন রাতযাপন করতেন। যুবক-যুবতীরা পাড়ার মাঠে অনানুষ্ঠানিকভাবে একদল দহ্ আকাজা: (গিলা খেলা) শুরু করে দুপুরের দিকে। আরেক দল কাংছি: আকাজা: (দাঁড়িয়াবান্দার মারমা সংস্করণ), অপর একটি দল বিশেষত বয়স্ক মহিলারা মঞ্চের মতো একটা বানিয়ে কপ্যা, চাগায়াং উচ্চ লয়ে গাইতে শুরু করে। সেখানে তারা অতীতের সুখস্মৃতি স্মরণ করে নানাভাবে গাইতে থাকে। কেউ কেউ পাংখু থেকে অংশবিশেষ গেয়ে রোমন্থন করতে থাকে। প্রাচীনকালের হারিয়ে যাওয়া সুখ-দুঃখগুলো প্রকাশিত হতে থাকে। কেউ কেউ বাঁশি বাজায়, কেউ কেউ খ্রেখ্রং বাজায়, কেউ কেউ পাতার বাঁশি বাজায়। কেউ কেউ অতীতের কাঁইসার পাড়ের গান

গেয়ে দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করে। সেখানে কোনো তর্কাতর্কি বা মারামারির কিছুই হতো না, শুধু আনন্দ ভাগাভাগির মতো হইহুল্লোড়ে সময় কাটত। সন্ধ্যার দিকে সেগুলো শেষ হয়ে যেত। আরেক দল যাদের হাতে বেশ টাকা জমিয়েছে তারা বিকেলের দিকে পাহাড়তলী মহামুনির উদ্দেশে মৌজ করে রওনা দিত। তারা সেখানে ধর্ম কাজসহ কেনাকাটা, আমোদ-প্রমোদ যেমন– সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি উপভোগ করে নির্ঘুম রাত কাটায়। পরদিন সকালে জিলাপি, বাতাসা, রসগোল্লা ইত্যাদি হাঁড়িতে করে, টিনের বাক্স, হাতপাখা, বাঁশি ইত্যাদি কিনে ফিরত। দ্বিতীয় দিন সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে যেতেন মা। স্নান সেরে আরুং রান্নাসহ ভান্তে ও বাবার জন্য এগুলো নিয়ে বিহারে চলে যেতেন। সেদিন মূল সাংগ্রাই। কোনো খেলাধুলা নেই। হইহুল্লোড় নেই। তবে অভ্যাগতদের জন্য পায়েসসহ নানা পদের পিঠা তৈরির আয়োজন চলে। হাংসরভং (পাঁচন) রান্নার প্রস্তুতিও সমানে চলত। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে তেমন আয়োজন চলত ধুমধামে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নতুন কাপড় পরে এ ঘর-ও ঘরে বেড়ানো ও আপ্যায়ন চলে সানন্দে। বেলা ২টার দিকে সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে শীল (সিলা) গ্রহণের জন্য বিহারে সবাই চলে যেত। ঘরের রাখালরাও সেদিন ছুটি কাটাত। অন্য লোককে বেশি মজুরিতে গরু চরানোর দায়িত্ব দেওয়া হতো। এ ছাড়া এদিন সকালে বয়স্কদের সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে দেওয়া হতো। তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়া হতো এবং দুপুরে বিভিন্ন ঘর থেকে নানা পদের খাবার দেওয়া হতো। বয়স্করা নানা যত্নে সম্মানিত হতো। বিহারে একসাথে সব পাড়ার লোক জমায়েত হতো। বিহারাধ্যক্ষ অগ্রবংশ ভান্তে গ্রামের কার্বারিকে কিছু বলতে পরামর্শ দিলে তিনি শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য রাখেন। অতঃপর সমবেতভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ ও ধর্মদেশনা শ্রবণ করা হতো। এদিন দুপুরে বিহারের লোকজন দল বেঁধে মঙ, ক্রিনাং সাইংজিসহ নানা কাঁসার দ্রব্য বাজিয়ে খালে নিয়ে যায়। সেখানে ভালোমতো পরিষ্কার করে আবার বাজিয়ে বাজিয়ে বিহারে প্রত্যাবর্তন করে। এসব শব্দ শুনে সবাই ধর্মানুষ্ঠানের আগে আগে বিহারে গিয়ে সমবেত হয়। এদিকে একটা দল বিহার প্রাঙ্গণে উঁচু বেদির মতো ব্যবস্থা করে সেখানে কাঁসার, পিতলসহ বুদ্ধ মূর্তিগুলো সযত্নে মুছে ডাবের পানি ও চন্দন পানি দিয়ে ধুয়ে দেয়। এরপর যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। বিহারের সামনে খাবারসহ নানা ধরনের বেচা-বিক্রির দোকানপাট বসে। সন্ধ্যা বেলায় আবার বাদ পড়া পড়শিরা মিলিতভাবে শীল গ্রহণ ও মোমবাতি প্রজ্বলন করে। অন্যদিকে আবার ঘরে ফিরে বেড়ানে ও খাওয়াদাওয়া করা হয়। আমাদের এখানে পাঁচন পদের চেয়ে বিন্নিচালের নানা ধরনের পিঠা ও জুমের কাউনের পায়েস বেশি লোকপ্রিয়। তাই এখনও সেখানে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের গ্রামে একটা বড়সড় সীং (ভিক্ষুসীমা বা ঘ্যাংঘর) আছে। সেখানে সন্ধ্যার দিকে বুদ্ধ বন্দনার পর চারপাশ প্রদক্ষিণ করা হয়। প্রধানত ধর্মীয় কাজের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ডংসীং নামে বিশাল বুদ্ধমেলা হতো। সেখানে পাঙখু ও যাত্রাপালার আয়োজন হতো সারম্ভরে। ওই সময় প্রচুর লোক সমাগম হতো। বিশেষত পাঙখু ও যাত্রাগান উপভোগ করতে আসত। তৃতীয় দিনের নাম অপ্যাইং। সেদিন তেমন আনুষ্ঠানিকতা বলে কিছু নেই। তবে দূর এলাকার স্বজনদের কাছে যাওয়া হয়। খোঁজখবর নেওয়া হয়। অবশ্য কিছু কিছু ঘরে আবারও আপ্যায়ন করা হয়। সেদিন কোনো কাজকর্ম না থাকায় বড়রা খোশগল্প করে সময় অতিবাহিত করে। যুবারা নানা ধরনের গ্রামীণ খেলায় মত্ত থাকে। সাংগ্রাইকে পবিত্র কাল ধরা হয় মারমা সমাজে। তাই ওই সময়ে কোনো প্রকার মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ধর্মের কারণে গ্রামে কোনো মারমা ঘরে মদ প্রস্তুত করা হয় না। আমাদের আশপাশের বসতি যেমন– পূর্ব কোদলা পাড়া, তংবঘোনা, খণ্ডাকাটা, বড়খোলা, মতিপাড়া, কারিগরপাড়া, বাঙ্গালহালিয়া, নাইক্যক, উদালবনিয়া রাজভিলা, ধলিয়াপাড়ার মারমা সম্প্রদায় আমাদের অনুরূপ সাংগ্রাই প্রতিপালন করে আসছে। তবে সময় অনেক বয়ে গেছে। মানুষ ও সমাজ এক জায়গায় স্থির থাকেনি। অনেক মানুষের স্থানান্তর ঘটেছে। পাহাড়ের বন ধ্বংস হয়ে গেছে। যাতায়াতের পথ পাকা হয়েছে যেন এক অজগর শুয়ে আছে পথে পথে। নতুন নতুন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে আগের সাংগ্রাইয়ের উপাদানে অনেক ব্যত্যয় ঘটেছে আমাদের গ্রামে। আমারও সাংগ্রাইয়ের প্রাক্কালে সেখানে আর যাওয়া হয় না বিধায় প্রকৃত কী কী পরিবর্তন ঘটেছে তা বলা যাচ্ছে না।

জানা নেই। বছরের এ সময়টাতেই শুধু কোকিল, বউ কথা কও নয়, দূরদূরান্তের বন-পাহাড় থেকে নানারকম ও রঙের পাখি নানা আওয়াজ নিয়ে গ্রামে চলে আসে। যেমন– ঘুঘু, ফিঙে, কাঠঠোকরা, বসন্ত বাউড়ি, পোখলং, পাতিকাক, প্যাঁচা, ডাহুকসহ নাম অজানা হলুদ ও ঘাস রঙের আরও কয়েক জাতের পাখি চলে আসে। সারাদিন কোলাহল করে। এমনকি সাংগ্রাই না যাওয়া পর্যন্ত ঘুরেফিরে থাকে। আমরা এত এত ঝানু পাখিশিকারি ছিলাম কিন্তু তখন একটা পাখিও শিকার করতাম না। যেহেতু এরা সাংগ্রাইয়ের অতিথি পাখি। আমাদের মনের মধ্যেও এক ধরনের চঞ্চলতা চলে আসত পাখিদের মতো। কার জন্য উন্মুখ হয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি যেন! আমাদের অনেক ধর্মীয় দিবস থাকলেও দুটো পূর্ণিমা, কঠিন

চীবর দানানুষ্ঠান ও সাংগ্রাইয়ে চারটি দিবসই প্রধান এবং আবশ্যিক। পূর্ণিমা দুটো হলো– আষাঢ়ী পূর্ণিমা ও আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা। সাংগ্রাই কখনও সামাজিক উৎসব ছিল না এবং গহিন এলাকায় এখনও নেই। সাংগ্রাই মূলত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক। এখানে মিয়ানমারের ঘজা: মাং কর্তৃক প্রবর্তিত মান্দালয় থেকে ম্রাইমা সাক্র: নামে প্রকাশিত বর্ষপঞ্জিকা অনুসরণ করে অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বর্ষপঞ্জির পূর্বাভাস মতে একেক বছর একেকভাবে করা হয়। যেমন সাংগ্রাই জা: পূর্বাভাস মতে, যদি গণেশের পচাগলা রক্ত পানিতে ফেলে দেওয়া হয় তবে পানি দূষিত হবে। তাই ফুল তোলার পূর্বদিন বিকেলে পানীয় জল যথেষ্ট পরিমাণে ঘরে তুলে রাখা হয়। ফুল তোলার দিন আর পানীয় জল তোলা হয় না। এ

রেওয়াজ মারমা সমাজে স্বীকৃত সংস্কার। অবশ্য মূল রেওয়াজের পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ মারমাদের সাংগ্রাই মূলত তিন দিন হতে দেখি। প্রথম দিন পাইংছোয়াই, দ্বিতীয় দিন মূল সাংগ্রাই ও তৃতীয় দিন অপ্যাইং। আসলে প্রথম ও দ্বিতীয় দিনই গুরুত্বপূর্ণ। পাইংছোয়াই দিনে ভোরের আলো ফোটার আগেই সাংগ্রাই পাইং নামে সেই বনফুল সংগ্রহের জন্য দল বেঁধে বন-পাহাড়ে চলে যেতাম। মনের আনন্দে যে যার মতো ফুল সংগ্রহ করে ফিরতাম। ততক্ষণে গ্রামের অদূরে বিহার থেকে বড় ঘণ্টি বাজিয়ে সাংগ্রাইয়ের সূচনা পর্বের জানান দেওয়া হয়ে যায়। মা স্নান সেরে প্রতীক্ষায় থাকত। আমরা পৌঁছার সাথে সাথে কয়েকটা ফুল বেছে নিয়ে প্রথমে বুদ্ধের উদ্দেশে আসনে নিবেদন করে। এরপর তিনি কিছু

ফুল নিয়ে ডংখালের ঘাটে চলে যেতেন। সেখানে খ্যংশ্যাংমার উদ্দেশে কলা পাতার ডালা সাজিয়ে সাথে চার-পাঁচটা মোমবাতি জ্বালিয়ে পূজা দিতেন। এরপর মূল পর্বের জন্য আয়োজনে লেগে যেতেন। আমরা উৎসাহ নিয়ে ঘরের গরু, ছাগল, কুকুরের গলায় ফুল ঝুলিয়ে দিতাম। আর ঘরের প্রধান দরজায় পরিপাটি করে সাজিয়ে দিতাম। এসব করার মানে প্রিয় জিনিসের সাথে আলিঙ্গন করা বুঝতাম। কিন্তু কেন গৃহপালিত প্রাণীদের গলায় ঝুলিয়ে দিতাম তার তাৎপর্য বুঝি না। এর আগের দিন সমস্ত ঘরদোর ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতাম। ঘরের উঠোনসহ চলাচলের পথ দল বেঁধে পরিষ্কার করে দিতাম। এ ছাড়া প্রতিটি পাড়ার যুবক-যুবতীরা যৌথভাবে বিহার ও এর আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে প্রস্তুত রাখত। এটা সাংগ্রাইয়ের পবিত্রতার

অংশ মনে করা হয়। এদিকে বাবা অন্যদের মতো সেদিন সন্ধ্যার দিকে অষ্টশীল পালনের জন্য বিছানাপত্তরসহ বিহারে চলে যেতেন। সেদিন রাতযাপন করতেন। যুবক-যুবতীরা পাড়ার মাঠে অনানুষ্ঠানিকভাবে একদল দহ্ আকাজা: (গিলা খেলা) শুরু করে দুপুরের দিকে। আরেক দল কাংছি: আকাজা: (দাঁড়িয়াবান্দার মারমা সংস্করণ), অপর একটি দল বিশেষত বয়স্ক মহিলারা মঞ্চের মতো একটা বানিয়ে কপ্যা, চাগায়াং উচ্চ লয়ে গাইতে শুরু করে। সেখানে তারা অতীতের সুখস্মৃতি স্মরণ করে নানাভাবে গাইতে থাকে। কেউ কেউ পাংখু থেকে অংশবিশেষ গেয়ে রোমন্থন করতে থাকে। প্রাচীনকালের হারিয়ে যাওয়া সুখ-দুঃখগুলো প্রকাশিত হতে থাকে। কেউ কেউ বাঁশি বাজায়, কেউ কেউ খ্রেখ্রং বাজায়, কেউ কেউ পাতার বাঁশি বাজায়। কেউ কেউ অতীতের কাঁইসার পাড়ের গান

গেয়ে দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করে। সেখানে কোনো তর্কাতর্কি বা মারামারির কিছুই হতো না, শুধু আনন্দ ভাগাভাগির মতো হইহুল্লোড়ে সময় কাটত। সন্ধ্যার দিকে সেগুলো শেষ হয়ে যেত। আরেক দল যাদের হাতে বেশ টাকা জমিয়েছে তারা বিকেলের দিকে পাহাড়তলী মহামুনির উদ্দেশে মৌজ করে রওনা দিত। তারা সেখানে ধর্ম কাজসহ কেনাকাটা, আমোদ-প্রমোদ যেমন– সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি উপভোগ করে নির্ঘুম রাত কাটায়। পরদিন সকালে জিলাপি, বাতাসা, রসগোল্লা ইত্যাদি হাঁড়িতে করে, টিনের বাক্স, হাতপাখা, বাঁশি ইত্যাদি কিনে ফিরত। দ্বিতীয় দিন সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে যেতেন মা। স্নান সেরে আরুং রান্নাসহ ভান্তে ও বাবার জন্য এগুলো নিয়ে বিহারে চলে যেতেন। সেদিন মূল সাংগ্রাই। কোনো খেলাধুলা নেই। হইহুল্লোড় নেই। তবে অভ্যাগতদের জন্য পায়েসসহ নানা পদের পিঠা তৈরির আয়োজন চলে। হাংসরভং (পাঁচন) রান্নার প্রস্তুতিও সমানে চলত। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে তেমন আয়োজন চলত ধুমধামে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নতুন কাপড় পরে এ ঘর-ও ঘরে বেড়ানো ও আপ্যায়ন চলে সানন্দে। বেলা ২টার দিকে সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে শীল (সিলা) গ্রহণের জন্য বিহারে সবাই চলে যেত। ঘরের রাখালরাও সেদিন ছুটি কাটাত। অন্য লোককে বেশি মজুরিতে গরু চরানোর দায়িত্ব দেওয়া হতো। এ ছাড়া এদিন সকালে বয়স্কদের সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে দেওয়া হতো। তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়া হতো এবং দুপুরে বিভিন্ন ঘর থেকে নানা পদের খাবার দেওয়া হতো। বয়স্করা নানা যত্নে সম্মানিত হতো। বিহারে একসাথে সব পাড়ার লোক জমায়েত হতো। বিহারাধ্যক্ষ অগ্রবংশ ভান্তে গ্রামের কার্বারিকে কিছু বলতে পরামর্শ দিলে তিনি শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য রাখেন। অতঃপর সমবেতভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ ও ধর্মদেশনা শ্রবণ করা হতো। এদিন দুপুরে বিহারের লোকজন দল বেঁধে মঙ, ক্রিনাং সাইংজিসহ নানা কাঁসার দ্রব্য বাজিয়ে খালে নিয়ে যায়। সেখানে ভালোমতো পরিষ্কার করে আবার বাজিয়ে বাজিয়ে বিহারে প্রত্যাবর্তন করে। এসব শব্দ শুনে সবাই ধর্মানুষ্ঠানের আগে আগে বিহারে গিয়ে সমবেত হয়। এদিকে একটা দল বিহার প্রাঙ্গণে উঁচু বেদির মতো ব্যবস্থা করে সেখানে কাঁসার, পিতলসহ বুদ্ধ মূর্তিগুলো সযত্নে মুছে ডাবের পানি ও চন্দন পানি দিয়ে ধুয়ে দেয়। এরপর যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। বিহারের সামনে খাবারসহ নানা ধরনের বেচা-বিক্রির দোকানপাট বসে। সন্ধ্যা বেলায় আবার বাদ পড়া পড়শিরা মিলিতভাবে শীল গ্রহণ ও মোমবাতি প্রজ্বলন করে। অন্যদিকে আবার ঘরে ফিরে বেড়ানে ও খাওয়াদাওয়া করা হয়। আমাদের এখানে পাঁচন পদের চেয়ে বিন্নিচালের নানা ধরনের পিঠা ও জুমের কাউনের পায়েস বেশি লোকপ্রিয়। তাই এখনও সেখানে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের গ্রামে একটা বড়সড় সীং (ভিক্ষুসীমা বা ঘ্যাংঘর) আছে। সেখানে সন্ধ্যার দিকে বুদ্ধ বন্দনার পর চারপাশ প্রদক্ষিণ করা হয়। প্রধানত ধর্মীয় কাজের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ডংসীং নামে বিশাল বুদ্ধমেলা হতো। সেখানে পাঙখু ও যাত্রাপালার আয়োজন হতো সারম্ভরে। ওই সময় প্রচুর লোক সমাগম হতো। বিশেষত পাঙখু ও যাত্রাগান উপভোগ করতে আসত। তৃতীয় দিনের নাম অপ্যাইং। সেদিন তেমন আনুষ্ঠানিকতা বলে কিছু নেই। তবে দূর এলাকার স্বজনদের কাছে যাওয়া হয়। খোঁজখবর নেওয়া হয়। অবশ্য কিছু কিছু ঘরে আবারও আপ্যায়ন করা হয়। সেদিন কোনো কাজকর্ম না থাকায় বড়রা খোশগল্প করে সময় অতিবাহিত করে। যুবারা নানা ধরনের গ্রামীণ খেলায় মত্ত থাকে। সাংগ্রাইকে পবিত্র কাল ধরা হয় মারমা সমাজে। তাই ওই সময়ে কোনো প্রকার মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ধর্মের কারণে গ্রামে কোনো মারমা ঘরে মদ প্রস্তুত করা হয় না। আমাদের আশপাশের বসতি যেমন– পূর্ব কোদলা পাড়া, তংবঘোনা, খণ্ডাকাটা, বড়খোলা, মতিপাড়া, কারিগরপাড়া, বাঙ্গালহালিয়া, নাইক্যক, উদালবনিয়া রাজভিলা, ধলিয়াপাড়ার মারমা সম্প্রদায় আমাদের অনুরূপ সাংগ্রাই প্রতিপালন করে আসছে। তবে সময় অনেক বয়ে গেছে। মানুষ ও সমাজ এক জায়গায় স্থির থাকেনি। অনেক মানুষের স্থানান্তর ঘটেছে। পাহাড়ের বন ধ্বংস হয়ে গেছে। যাতায়াতের পথ পাকা হয়েছে যেন এক অজগর শুয়ে আছে পথে পথে। নতুন নতুন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে আগের সাংগ্রাইয়ের উপাদানে অনেক ব্যত্যয় ঘটেছে আমাদের গ্রামে। আমারও সাংগ্রাইয়ের প্রাক্কালে সেখানে আর যাওয়া হয় না বিধায় প্রকৃত কী কী পরিবর্তন ঘটেছে তা বলা যাচ্ছে না।