সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) নিয়ে ড. ইউনূসের ফেসবুক পোস্ট ঘিরে বিতর্ক: তথ্য বিকৃতি ও বিভ্রান্তির অভিযোগ

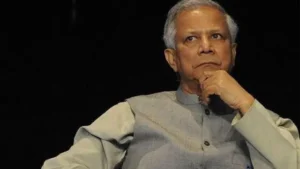

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) নিয়ে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে করা একটি পোস্ট ঘিরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। পোস্টে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক FDI প্রবৃদ্ধিকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরে কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়কার FDI পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তবে সমালোচকরা অভিযোগ করেছেন, ড. ইউনূসের পোস্টে উপস্থাপিত তথ্য অসম্পূর্ণ, উদ্দেশ্যমূলক এবং বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। পরিসংখ্যানগত অসঙ্গতির অভিযোগ: ড. ইউনূসের পোস্টে সাম্প্রতিক একটি প্রান্তিকে বাংলাদেশে ১৯.১৩% FDI প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। এর সঙ্গে তুলনা করার জন্য শ্রীলঙ্কা (২০২২), চিলি (২০১৯), সুদান (২০১৯), ইউক্রেন (২০১৪), মিশর (২০১১) ও ইন্দোনেশিয়ার (১৯৯৮) উদাহরণ টানা হয়, যেখানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছিল। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং বিশ্বব্যাংকের ডেটা সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘ইনডেক্স মুন্ডি’র পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী: শ্রীলঙ্কা (২০২২): FDI প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৪৯.৩%। চিলি (২০১৯): FDI প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬২.৯%। সুদান (২০১৯): FDI প্রবৃদ্ধি তো দূরের কথা, ২৭.৩% হ্রাস পেয়েছিল। ইউক্রেন (২০১৪): FDI হ্রাস পেয়েছিল ৮১.২%। মিশর (২০১১): FDI কমেছিল ১০৭%। ইন্দোনেশিয়া (১৯৯৮): FDI হ্রাস পেয়েছিল ১৫১%। বিশ্লেষকরা বলছেন, ড. ইউনূসের পোস্টে উল্লিখিত দেশগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক অস্থিরতার বছরে FDI কমেছে, বাড়েনি। এটি তাঁর দাবির সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। তথ্য উপস্থাপনায় ‘চেরি পিকিং’ এর অভিযোগ: সমালোচকদের মতে, ড. ইউনূসের পোস্টে বাংলাদেশের তথ্য উপস্থাপনে চালাকির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সেখানে ২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ১৯% প্রবৃদ্ধির তথ্য দেওয়া হলেও এর আগের, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন) ৬১% FDI কমার তথ্য সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া, যে ১৯% প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে, তার প্রায় ৭২% হলো ‘পুনঃবিনিয়োগ’ (Re-investment)। অর্থাৎ, এটি বিদেশ থেকে আসা নতুন কোনো বিনিয়োগ নয়, বরং দেশে আগে থেকেই कार्यरत বিদেশি কোম্পানিগুলোর অর্জিত মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়েছে। নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণে ব্যর্থতাকে পুনঃবিনিয়োগের পরিসংখ্যান দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে বলে তারা মনে করছেন। আন্তর্জাতিক রিপোর্টের সঙ্গে বৈপরীত্য: সমালোচকরা বিনিয়োগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনের উদাহরণ টেনে বলছেন, UNCTAD-এর মতো সংস্থার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "নিয়ন্ত্রক নীতির ধারাবাহিকতার অভাব এবং বৈদেশিক মুদ্রার সীমাবদ্ধতার মতো চ্যালেঞ্জের কারণে বাংলাদেশে টানা চতুর্থ বছরের মতো এফডিআই প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে।" এই চিত্র ড. ইউনূসের দেওয়া খণ্ডচিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। দেশভিত্তিক তুলনার বাস্তবতা: ড. ইউনূস যে দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা করেছেন, তার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে: সুদান: ২০১৯ সালে সরকার পতনের পর থেকে দেশটি গৃহযুদ্ধে জর্জরিত। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থিতিশীল পরিস্থিতির তুলনা অবান্তর। ইউক্রেন: ২০১৪ সালে রুশ-পন্থী সরকার পতনের পর রাশিয়া তাদের বিপুল বিনিয়োগ তুলে নেয়, যা FDI পতনের মূল কারণ। বাংলাদেশের বিনিয়োগ কাঠামো তেমন কোনো একক দেশের ওপর নির্ভরশীল নয়। মিশর ও ইন্দোনেশিয়া: ২০১১ সালে মিশরে এবং ১৯৯৮ সালে ইন্দোনেশিয়ায় সরকার পতনের পর নির্দিষ্ট কিছু পশ্চিমা ও আরব মিত্র দেশ বিনিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছিল। এছাড়া এশিয়ান অর্থনৈতিক মন্দাও ইন্দোনেশিয়ার পতনে বড় ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থনীতির বাস্তব চিত্র: অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও শিল্পখাতের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা বলছেন, ড. ইউনূসের এই ইতিবাচক পোস্ট দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের বাস্তবতাকে আড়াল করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। তাদের মতে, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, নীতিগত দুর্বলতা এবং দুর্নীতির কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এমনকি দেশীয় বিনিয়োগকারীরাও আস্থা পাচ্ছেন না। বিগত এক বছরে ২৫৮টি পোশাক কারখানাসহ প্রায় এক হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়েছেন। তৈরি পোশাকের মতো প্রধান রপ্তানি খাতের ক্রয়াদেশও প্রতিযোগী দেশগুলোতে চলে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র একটি প্রান্তিকের খণ্ডিত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে সার্বিক অর্থনীতির উন্নতি দাবি করাটা জনগণের সঙ্গে প্রতারণার শামিল বলে তারা মন্তব্য করেছেন। সার্বিকভাবে, ড. ইউনূসের এই ফেসবুক পোস্টটি তথ্য ও বাস্তবতার নিরিখে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। সমালোচকদের মতে, দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক সংকটকে স্বীকার না করে এবং এর সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে এ ধরনের "তথ্য জাদুকরি" জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হবে এবং দেশের জন্য আরও বড় সংকট বয়ে আনবে।